内藤 健 研究室:6つの久遠の理想の探究!

NAITOH Laboratory of Six Ultimate systems

早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空宇宙学科・専攻

Waseda University, Faculty of Science and Engineering, Applied mechanics and Aerospace engineering

早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空宇宙学科 内藤健研究室ホームページへようこそ!当研究室では、量子統計流体物理学(Quantum-statistical fluid physics)を土台とした理論・数値シミュレーション・実験を駆使して、非生命と生命世界にまたがる「6つの久遠の理想の探究 (Six ultimate systems)」を、楽しみながら進めています。これらは「人間能力の限界付近への挑戦」ともいえるでしょう。(以下参照)

公開シンポジウム「第11回計算力学シンポジウム」|日本学術会議 (scj.go.jp)

研究室の様子の詳細は、「Member」を参照。

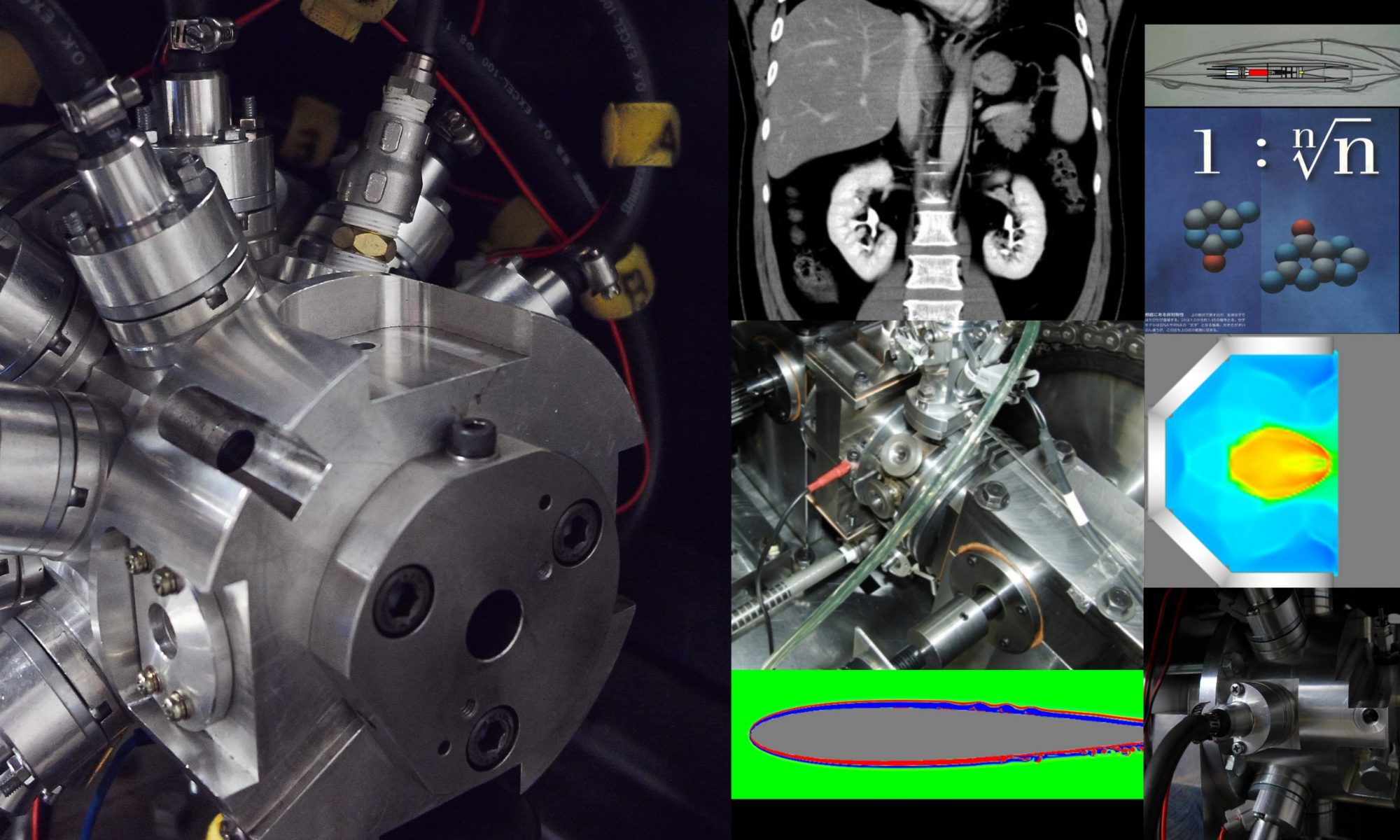

まず、航空宇宙・地上を含む万能用途の新動力エネルギー生成原理として「大幅断熱+低騒音型高圧縮比の超高効率エンジン(理論的最大熱効率60%超)」を提示してきました。水素との相性も良いと考えられます。また、その進化形として提案した「素粒子のエンジン」にも関心が高まっています。これは、燃焼反応を超えるエネルギーを生む可能性を有するものです。一方、最近は病気の予知・予防・健康促進の必要性が叫ばれており、それに呼応して「生命のエンジン」と名付けた基礎医科学理論も提示しています。経済発展を持続させる原動力は「経済のエンジン」、アイデアを生み出す人工知能は「コンピュータのエンジン」、流動を伴う燃焼反応のシミュレータは「バーチャルエンジン」と呼ばれ、それらへの期待も高まってきています。私達は、これらを「6つの究極のエンジン」と呼び、その「久遠の理想の姿を探究」し続けているのです。

(1) 世界初の大幅断熱+低騒音型高圧縮比ポテンシャルの航空宇宙・自動車・発電用超高効率エンジン (Fugine: Future ultimate engine):エンジンサイズによらず、エンジン単体の理論的最大熱効率60%超で二酸化炭素排出大幅削減+高出力のポテンシャルがある.水素に代表される低炭素燃料との相性も良いことがわかってきました.なので例えば車では、この超高熱効率エンジンを用いた水素HEVを実用化できれば、比較的容易・安価にFCVに匹敵する航続距離が得られると考えられる.航空宇宙用動力源が電池だけで済むことは困難、とも考えています.(補足:電池の価格の高さを考えると、水素価格が下がらなくても水素エンジンの方がトータルコストがかからない可能性がある.飛行場・工場・発電所では比較的、水素貯蔵しやすく、自動車への供給場所になりえる.車はネット購入が増えるので、販売店は水素スタンド化していく可能性もある. 熱効率・燃費が良くなれば、水素の燃料代も減る。また、数十年後、先進国で炭化水素燃料エンジン車が禁止になるとすれば、今後、駆け込み需要で炭化水素燃料エンジンやそのHEVは更に売れるので、高熱効率化は重要になる.広大なアフリカを含む世界中で2050年以降も、高熱効率化したエンジンが多く売られている可能性は低くはないとも思います.考えるべき事は「エンジンの有無ではなく、温暖化・気象変動対策」であり、結局、高額な支払いをするのは私達自身だからです.劣化・個体差・リチウム資源枯渇・重量・価格・航続距離・LCA・公的補助金の後押し・充電場所とその維持、等の全ての課題を解決する電池技術は登場しにくいと考えているからでもあります.詳細は、ProfessorのページやResearchを参照。)

(2) 素粒子のエンジン(22世紀のエンジンとしてのFusine :Fusion engine):これは上記の超高効率エンジンの為の超高圧縮原理を土台とし、それを大きく発展させた「放射線を出さない原子核反応リアクタ」である.燃料は水素とし、特殊な触媒的効果を持つ固体粒子を併用する凝縮系核反応によって、燃焼反応の100倍程度までのエネルギー放出があり得ます.私どもが提案した新たな素粒子理論(Hyper-gourd theory, Gourdron theory)に基づく考案によってもその可能性が見出されています。なのでこれは、遠い遠い昔、宇宙の中の一点から始まった大爆発のビックバンに学んだものとも言えます。(補足:この技術が確立すれば、環境問題を根本的に解決できることになり、しかも、人類が本格的に宇宙に乗り出すことができる.また、温暖化問題も考えると、そろそろ、人類が地球という枠から飛び出る時期が近づいているとも思うのです. 詳細はResearchを参照。 )

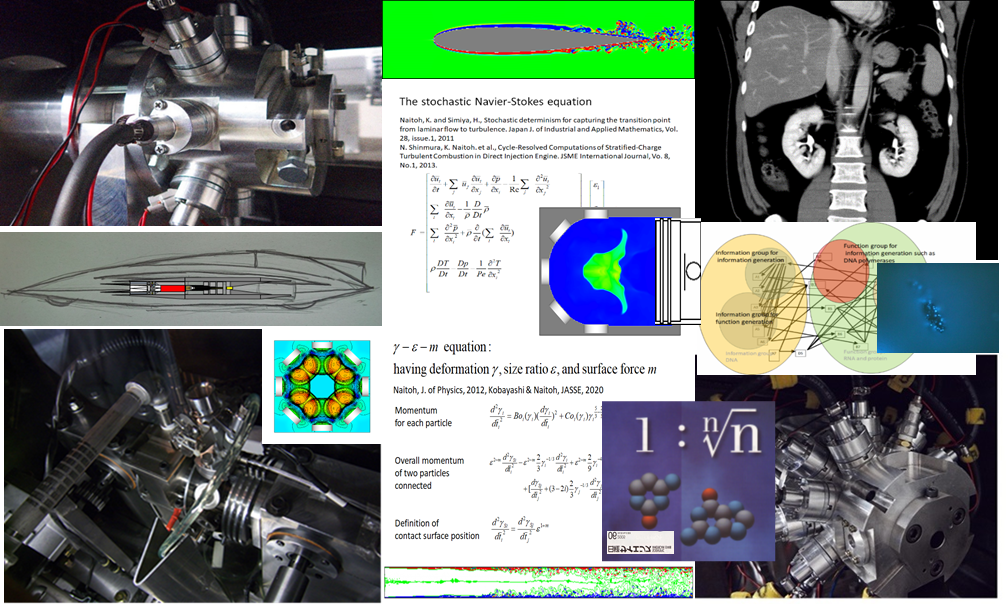

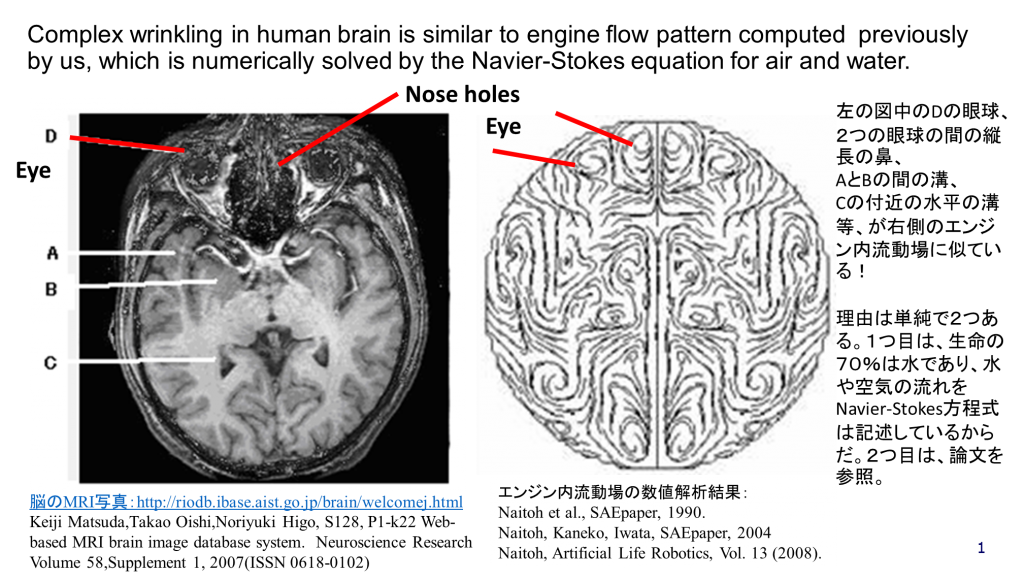

(3) バーチャルエンジンー乱流・超音速流・燃焼・生命反応等に関する新たな量子統計流体物理学(Stochastic determinism)とそれに基づく数値解析モデル(Leap) : まず、生命・非生命の様々な分野に応用できる新たな量子統計流体物理学を提示しています。これは100年以上の間、謎だった管内乱流遷移現象を基本的に解明しました。なので、各種エンジンの吸気系のどこで乱流に遷移するかを解析できるようになりつつあり、上記の2つのエンジンの実現を加速するためにも、他に類を見ない強力な道具となっています.例えば、上記の新エンジンについていえば、まず、熱力学の基礎理論による思考実験で、燃焼室中央部での高圧縮をすることで排熱低減することができることがわかり、その次にそのシミュレーションを行い、その可視化結果をみた時に、圧縮が比較的低騒音ででき、しかも、大幅な断熱も可能になることがわかりました。シミュレーションが無ければこれらのことに気が付くことは不可能だったと思います。(詳細はResearchを参照。生命への応用は以下に記す。)

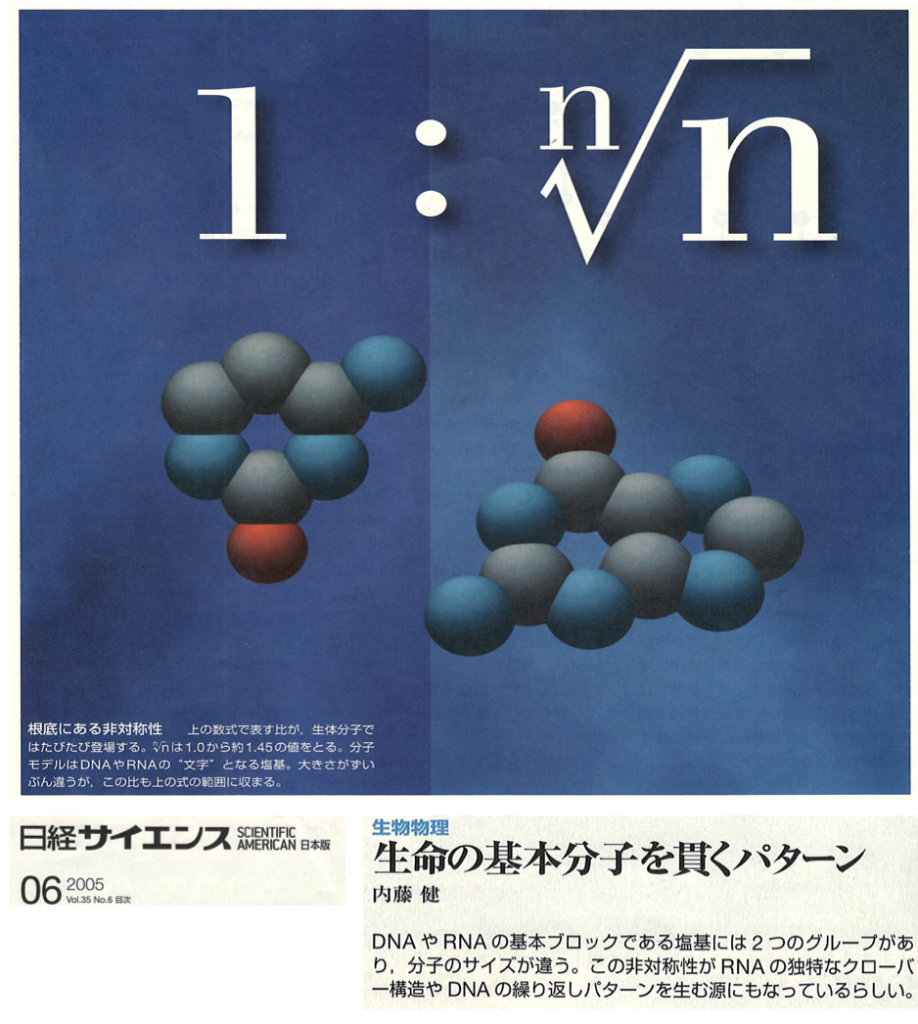

(4) 生命のエンジンー生命の設計図に関する新たな生命基礎医学(Cyto-fluid dynamic theory, Onto-biology)と大病の事前予知・予防対策(Prognostic medicine) :「DNAは生命の設計図」と言われることがあるが、「DNAは生命の辞書」といった方が適切ではないかと考えてきました。DNAから生命体を生成する手順はまだまだ、解明されていないからです。その観点から、「生命とは何か」という大問題に対し、新たな答を提示している。この新たな生命基礎医学は、従来の分子生物学や医学の知見を整理しなおし、量子統計流体力学を加味して得られたもので、生命反応の根幹を記述していると考えられる.導かれた最も重要な事は、生命が黄金比・白銀比に近い2:3あたりの非対称なサイズ比と、対称な1:1というサイズ比の分子ペアや細胞ペアを用い、それによって複雑な凹凸構造を持つ形態形成が可能となり、各種の機能を生み出していることだ。更に、この対称性と非対称性の混在は、生命の反応ネットワークにも表れることもわかった。これに基づいた大病の事前予知が実用化すれば、上記の3つのエンジンと異なる点で、大きな社会貢献をできる可能性がある.第三の万能薬(万能治療法)となりうるものである.特に、新コロナウイルスの変異種の感染力・増殖速度の増加は今後も続く可能性があるので、それに対処する方策も検討している.(詳細は、ProfessorのページやResearchを参照。)

(5) 経済のエンジンー経済変動・恐慌の事前予知理論 (Morphogenic economics) : 上記の生命のエンジンを土台とし、更に発展させたものである.社会や企業もひとつの生命体と考えられるからだ。この経済変動予知理論では、ジュグラー・クズネッツ・コンドラチェフサイクルの経済周期や半導体周期の説明が可能で、しかも、画像素子を含む情報生成装置のニーズがある限界値以上になると、不況になりうることが示されており、それは実際、最近の自動車減産として現れている。 なので、この理論を土台として経済世界全体を俯瞰することによって、動力エネルギーシステムの将来像の見通しも進めている。COVID19以後の人類の生活のあり方や、既存の科学技術による温暖化・気象変動の対策につながる可能もある.

(6)コンピュータのエンジンー創造性を生み出す人工天才脳 (Artificial genius) : これも、上記の生命のエンジンを土台とし、それを発展させたものである.上述したように、生命は、分子・細胞・脳内の細胞群のネットワークの中でも、黄金比・白銀比・大和比等の特定の比を用いていると考えられ、それらが、視覚や聴覚から入る同様の比の時空間情報と共鳴する時、心地よく感じると思われる。また、この心地よい共鳴が「感動」であり、これが脳の創造性の源泉であると考えられる。この仮説に基づく人工天才脳の研究を進めているのです。これはソフトウェアであり、寿命がないため、飛躍的な科学技術を生み出し続けることを最終ターゲットとしている.

なお、これらの6つの究極のエンジンは、 量子統計流体物理学 を土台としながら、機械工学・航空宇宙学・生命医学・情報理工学・環境工学・数学・化学・経済学・芸術の10種類の広い分野にまたがり、それらを融合して生み出したもので、基本特許も提示しています。新たな独自性の高い技術の”種(コアになる科学技術)”を提示することに集中してきましたが、研究室外の組織との連携も進めて「花を咲かせる段階」に近づきつつあります。

(詳細は、Proessor、Reseach、Memberを参照。上記は2020年12月前半に記した初稿、2021年8月29日、10月30日改訂時に紫色で追記.2023年7月26日にオレンジ色部分を追記.)

研究概要 紹介: Introduction

内藤先生から私達の研究室で行っている研究内容を紹介します!

子供の頃、風邪で熱が下がらず、喉がひどく痛くなって、食事が喉を通らなくなったことがある。その時、医者から風邪薬をもらってほっとし、飲んだのだが、数日経っても回復せず、「これは薬とは言えない」と思った。医学はまだまだ未成熟だと感じ、しかも、人は死ぬものであることに気が付き、とてつもない恐怖心にかられたことを思い出す。

一方、ロケットで月に人が降り立った、という報道があり、宇宙に魅力を感じたこともあって、機械工学に進んだ。ところが入学直後に「産業規模が小さいので航空宇宙関連の仕事は少ない」と先輩に言われ、落ち込んだ。自分で具体的な案を出さなければ、とは思ったが、できるわけもなく、悩むばかりの毎日だった。

そんな頃、大学の一般教養のクラスが、機械工学科と応用化学科の混成だったこともあって、雑談をしているうちに、生化学に大きな夢を持つ数名の人に出会うことになる。「何故、内藤は機械工学をやっているのか?夢はあるのか?」と繰り返して聞かれたが、答えられなかった。そんなこともあって、夢が見つからない自分の悩みは更に深刻になっていった。(実際、その後、分子生物学、量子化学、生物化学、創薬は大きな飛躍を見せている。)

その私がその後、何故、生命と非生命の両者にまたがる探究を進めてきたのか?私の学生時代(1980年代、20歳の頃)に「生命と機械の本質な差異は何か」というレポート課題を出された先生がおられたことがきっかけの一つとなり、ライフワークとなった。学生時代にたどりついた考えは、「生命の70%は水であり、その流れの中に命が宿るのだから、まず、流体物理学を深く理解し、土台としていこう」というおぼろげなものだった。まずは基礎・土台をしっかりさせよう、というレベルだった。なので、私(内藤)も若い頃に具体的なアイデアが出たわけではなかったのである。

なので、いきなり、生命研究を最初の仕事にするのは難しいと考え、まず、大学で乱流や超音速流等の基礎研究をした後、自動車用エンジンの流動最適化研究を最初の仕事として選んだ。「生命の心臓もレシプロエンジンも脈動しながら、流体を吸って排出するポンプ、という点で、数学的に相似だろう」と考えたからである。

ところが、入社前の面接官の表情をみると、私の希望はかなえられそうになかった。結局、最初に配属された部署はコンピュータの管理部署だった。スパコンはかなり自由に使えたものの、エンジンの研究開発ではなかったのである。そこでまず、エンジン内乱流と予混合燃焼のシミュレーションモデルを構築することから始まったのだが、まともな乱流燃焼の計算理論もなかった時代だったので、先は見えなかった。

わき目もふらず、一心不乱に一年くらい、必死になって取り組んだら、なんとか独自の高精度エンジンシミュレータをつくることができた。これでようやく、水面から首が出たとは感じ、それを持って、エンジン研究所(動力環境研究所)に移動し、エンジンの熱効率を数%向上させる仕事を担当させていただくことなる。(30歳の頃)なお、1993年頃、このシミュレータ技術は2つの学会で評価され、博士号(課程外)取得はできた。だが、エンジンの熱効率を大きく改善する提案はできず、35歳を超えても失敗や悩みの連続だった。自分には、ユーザーが実感できるエンジン改良はできないのではないか、とまで思った。博士学位取得を喜んでくれて励ましてくれる人がいることに気が付けないほどだった。。

ただ、35歳の頃、直噴エンジンの液体燃料の液粒分裂現象の流体力学理論モデルを構築しているとき、「生命の細胞や分子も分裂するので、非生命の液粒分裂と数学的に相似なのではないか」ということに気が付いた。 この分裂理論ができれば「生命の起源(Origin of life) 、つまり、生命世界と非生命世界(機械)の境界を知るための基軸になる」と考え、調べていったのである。ここでやっと、入社前の思いに近づいたわけだが、着想から既に10年が経過していたことになる。 幸いなことに、生命を構成する分子のサイズの必然性を解明する流体力学理論(Cyto-fluid dynamic theory)を提示することができた。この仕事は、2000年頃、日本応用数理学会の英文論文集に推薦されてPublishされ、その後、日経サイエンス誌等でも取り上げられ、励ましてくれた人達への報告になったとも思う。

更に、大学に移って、研究室の元気な若者達とともに調べていくうちに、(40歳代に)新たな生命基礎医学(Onto-biology, Prognostic medicine)や、人工脳(Artificial genius)のアイデアまで生まれた。(基本特許出願済)

なお、大学に移ったてからも(40歳代に)、スーパーコンピュータを使って、機械的エンジン内部の燃焼を伴う流動場の最適化研究は継続して行っていた。その取り組みの中から、飛躍的な効率向上ポテンシャルを持つエンジン (Fugine) の原理(基本特許権利化済)を見出した。その後、学生達とともにこのエンジンの試作・実験を精力的に進めてきており、実用化可能なレベルに近づいている。なお、この原理は上述したように、燃料を選ばず、地上・航空・宇宙を含む様々な用途で利用できるポテンシャルをも有している。このエンジンは2013年に日本経済新聞で、2016年にはNHKニュースでも取り上げられた。

また更に、生命の起源に近い微生物(アーケア)がエンジンの排気ガス浄化に役立つ可能性も見出した。学生時代に、生命と機械の両者を考えるきっかけをもらったことが、この着想にたどり着いた一因だと思っている。

休憩時間に脳のMRI写真を見ていた時、ふと、それがエンジン内の流動パターンに相似であることに気が付き、そこから生命の複雑な空間構造の生成原理(形態形成のメカニズム解明)の可能性も見つかっている。(下図参照。)

なので、自分に自信がもてるようになったのは、40歳代半ばからである。

45歳を過ぎた頃からは、生命分子の「分裂」理論が、素粒子の「分裂」現象を記述している可能性も見出した。(Hyper-gourd theory, Gourdron theory)水和した生命分子も素粒子も、柔らかく変形する粒子であり、いずれも分裂するからです。最弱の安定性概念と確率論的微分方程式の運動量保存則系を提示し、それを中心においた理論が特徴になっている。 この量子統計流体力学理論が、放射線を出さない弱い核反応リアクタ(素粒子のエンジン:Fusine、基本特許権利化済)の提示にも貢献しており、2010年頃からは学生と一緒に、この理論の高度化と基礎実験も進めています。 この仕事は、2023年3月に英国の科学雑誌(Reseach Features:このHPの最新ニュース参照)等でも取り上げられています。

しかも、提示してきた確率論的微分方程式系に基づく記述方法は、100年以上に渡って謎だった「内部流の乱流遷移現象」を解くことも可能にした。なお、乱流は「(ある程度の規則性のある)様々な大きさの渦の集まり」である。宇宙の星雲や銀河が渦構造を有していることを考えれば、この量子統計流体物理学の発展性・将来性をも感じていただけると思います。

エンジンの中に、壮大な宇宙・謎に満ちた生命・極限的に小さいながらも膨大なエネルギーを秘めた素粒子が織りなす世界が見えるのです。なので、エンジンは素粒子・生命・宇宙を含む広大な世界の縮図であると考え、「エンジン宇宙学(Engine-verseology)」を提示するとともに、それに基づいて次代の若者達と一緒に、6つの分野の科学技術の未来像、つまり、「究極系(Ultimate system)」の構築を進めています。

上記の探求を進める中で、私が思いつかなかったアイデアや成果を出す若者に少なからず出会いました。その時ふと「私はもう不要か」と感じましたが、同時に「心地よい風のようなものに包まれた」ことを付記しておきます。それは彼らが、次の「時代」を切り開いていってくれるであろうという安堵感であるとともに、彼らと一緒に「真に時間に耐えうるものを求めて」いく気迫が私に、まだあるからだと思います。

(詳細は、以下のProessor、Reseach、著書、論文を参照。上記は2020年12月前半に記した初稿、2021年8月29日、10月30日改訂時に追記.2022年3月と10月に追記。2023年7月30日に斜字で追記。)

.

本・論文:Publication

最新・未来のエンジン

自動車・航空宇宙から究極リアクターまで

Advanced and Ultimate engines

内藤 健ら(8名で執筆)Ken Naitoh et al.

朝倉出版, 2019年4月初版

(この本の終わりに、燃焼反応を超える程のエネルギーを放出し、放射線は出さない凝縮系核反応エンジンの可能性を書くとともに、20年後のBEVの世界シェアは最大30%程度まで、と記載した。)

生命の基礎分子を貫くパターン

内藤 健

日経サイエンス、2005

生命のエンジン Gene Engine & Machine Engine

美しき生命と機械エンジン駆動力の源泉はなにか

内藤 健 Ken Naitoh

シュプリンガージャパン, 2006

.

研究内容:Research

本研究室で行っている研究内容についてご紹介します.

.

教授:Professor

内藤健教授のプロフィール、若い人へのメッセージ(研究力の源泉と教育方針・つぶやきとささやき)等をご紹介します.

.

アクセス:Access

研究室へのアクセスやお問い合わせはこちらから.

.

メンバー:Member

研究室の年間予定や各メンバーの「横顔」

.

最新情報(学生・研究室の表彰、報道、先生の話): What is new

.

.

非生命と生命に関する 6つの究極のエンジンの詳細については 上のリンクからどうぞ(学内学生用です。なお、動画等はダウンロードはしないでください。)