■私にとって最も重要な研究成果の紹介記事(2023年3月23日)

英国のResearch Featuresは「10,000人を超える人達が読む科学誌」と言われている。昨年末、この科学誌の編集メンバーが私どもの研究に強い関心を持ち、「全世界に向けて紹介したい」という連絡が届いた。一昨日公開された、私どもの研究の紹介記事は、

How particle breakups could connect phenomena (researchfeatures.com)

である。(25年程前に公開した論文(Ken Naitoh, 1999, 2001)を土台にしたもので、その後の成果の要点が記されている。)

■瓢箪から駒(2023年3月28日)

3月21日に英国のResearch Featuresで紹介された私どもの研究成果の要点を記す。

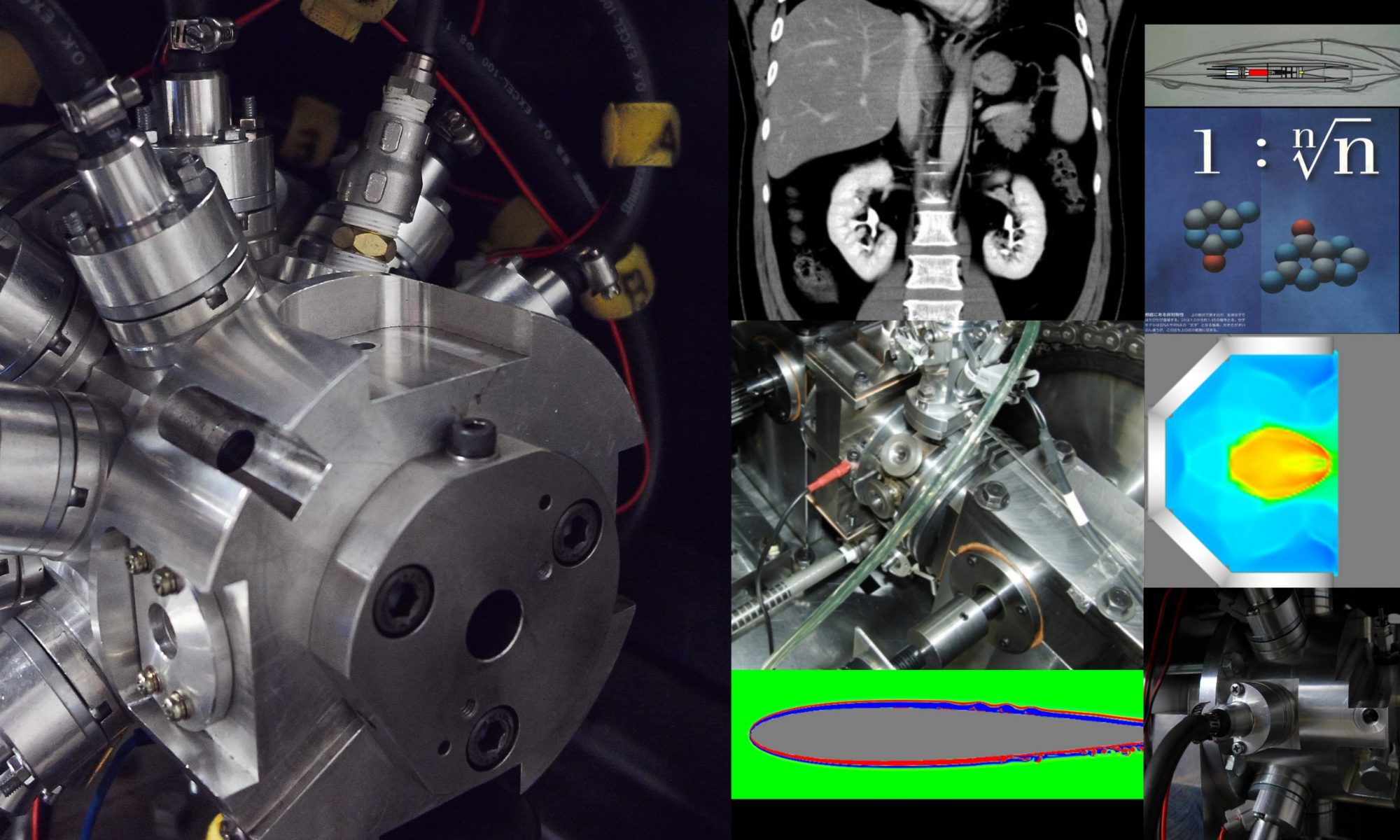

「私達の宇宙に存在する物質は全て、粒子で構成されていると考えられる。その粒子の分裂際中には必ず瓢箪形状が現れるだろう。分裂前は、球や楕円体やひものような形の粒子だったのだが、徐々にふたつのコブが繋がった瓢箪のようになり、その後、コブとコブを繋いでいる部分が細くなっていって、それがなくなると分裂するからだ。この考え方を基にして、瓢箪形状粒子の時間変化を理論解析したところ、今まで解明されて来なかった多くの謎が解けた。しかもそこから、生命・非生命にまたがる6つの究極のエンジンのアイデアが生まれたのである。」

6つの究極のエンジンとは、HPの冒頭にも書いた

・多様な燃料・多様な用途で利用可能な超高効率エンジン

・燃焼反応の100倍程度までのエネルギーを生みだす素粒子のエンジン

・生命の基本作動原理を解明する理論とそれに基づく新たな医学

・経済変動予測理論

・人工天才脳

・100年間を超えて謎だった諸現象を解明する統計流体力学シミュレーション理論

である。

まさに「瓢箪から駒が出る」だ。小さな瓢箪から、巨大な可能性を持つ6つの科学・技術が生まれようとしている。

■6つの究極のエンジンを超えて:理工と政経の融合(2023年3月31日)

私は今まで、理・工・医学だけでなく、ゆっくりと、芸術・経済学の研究(探究)も進めてきた。

早稲田大学には政治経済学部があり、私は政治と経済は一体のものだと考えてきた。この5年程の間、温めてきた新たな政治経済学の方策がある。これについてはまだ公開してきていないが、もう少ししたら、政治の在り方についても、もの申さなければならない、と考え始めている。

その要点は、「環境問題等々について、具体的なデータを元にして行った具体的な試算・分析を、図・表・式で公開した上で、短・中・長期計画と方針案を出し、それらを大勢で見ながら真摯に議論しなさい。」ということだ。理工系では当たり前にやることなのだが、昨今の状態をみていると、この基本ができていないからである。

この意味でも理工系が、現代のカンブリア紀を乗り越える基軸なのである。

■本部キャンパスのハナミズキ(2023年4月7日)

4月初旬、久しぶりに、仕事で本部キャンパスを訪れた。大隈講堂は、新入生やご家族らしき人達でにぎわい、その周囲や沿道には白いハナミズキが咲き乱れていた。桜の花が散った後に、桜を思い出させる白い花を見ると同時に、その花を包み込む新緑の鮮光が目に飛び込んできたのである。遅咲きの白い花をわずかに残した葉桜の残像が、ハナミズキと重なってみえてくる。春風が、桜からハナミズキへ花束のバトンを渡しているかのようである。

本格的な春の訪れを感じる空間への小旅行だった。

帰宅してから思い出したことがある。十数年前、早稲田大学本部キャンパスを舞台にした「ハナミズキ」という映画が上映されたことである。ハナミズキの咲く北海道で高校生活を送った二人の男女が、東京での生活を経て海外に旅立ち、別々の世界を体験した後、ハナミズキの咲く北海道の家で運命的な再会を果たす、という映画である。

返礼、永遠性、忍耐というハナミズキの花言葉を感じさせる映画だった。

ハナミズキは、日本がアメリカに桜を送った「返礼」として、アメリカから送られたものらしい。100年程前、太平洋を間に挟んで対戦したわけだが、その後、両国は互いを尊重し、花というラブレターを送り合うまでになったのである。人間は、互いを傷つけあった後でないと、心を交わすことはできないのだろうか。

「永遠性」という花言葉は「久遠」という二文字を思い出させる。「忍耐」という花言葉は「高く飛びたければ深く学べ」という一節を連想させる。

この白い花を咲かせる早稲田界隈の木々は、ハナミズキの花言葉やエピソードに思いを馳せた近隣の人々によって、放映後に植えられたものかもしれない。

■熱効率60%達成か!?(2023年4月29日)

この2か月間に、世界最大規模の学会(SAE)で、2つの発表を行った。内容の要点は、「最新情報」を参照。

■自動車技術会春季講演会での話題提供(2023年5月24日)

先ほど、話題提供をしてきたので、その要点を「最新情報」に追加した。

■BEVからPHEVへ(2023年5月28日)

5月24日に、自動車技術会春季大会で、「ガソリンエンジンに電池を組み合わせたハイブリッドシステムの過去・現在・将来の予測」を述べた。そこで述べたのは、世界のかなり多くの自動車メーカは、

・mHEV(マイルドハイブリッド):低負荷・低速運転時のエンジンの熱効率が低いことをカバーするために、そこで電池駆動する。

・パラレルHEV(ddHEV):ブレーキ時にエネルギー回生し、ミッションは簡略化する。

・immature BEV:エンジン無しにして、電池のみで車を動かす。

・シリーズHEV(sdHEV):電池容量を増加させ、エンジンは高効率領域でのみ運転して発電専用とし、モーターのみで駆動。

・PHEV:更に、家庭の電力系と接続し、電力を自動車外から供給できるようにし、逆に、自動車に積んだ燃料をエンジンで燃焼させて得た電気を、家庭にも供給できるようにする。

という順番に進んでいる、という私の見解である。世間では、ガソリンエンジン単体車→HEV→BEV、と考える人が多いのだが、そうではない。一時的にある程度(世界の自動車の30%程度)までしか増えないimmature BEVのあとに、本格的に(100%に向かって)普及するのはPHEVだ、と言っているのである。

何故、BEVがPHEVよりも前にあるのか?本格的なHEV、PHEVに向かう前に、大きな電池の信頼性、安全性、性能確保に開発人材を集中しているからではないか、と思ってきたからである。一気に、HEV・PHEVを商品化するのは大変だろう、と考えてきたからだ。走行可能距離はまだ十分とはいえないので、短距離移動中心のユーザーに絞って、安全性・信頼性のある電池を搭載したBEVを市場に出し、それで電池に問題なければPHEVに向かう、とみてきた。(上記の一部は以前も、このHPに記した。)

PHEVが(2050年くらいまでの)最重要点、だという理由はほかにもある。

(1)今後、風力・ソーラー等の再生エネルギーが増加すると、電力供給が不安定になり、停電が増えやすくなる。原子力は安定供給しやすいが、地震や点検等で、今後も、フル稼働し続けるのはむつかしいのではないか。更に、気象変動が激しくなり、災害が増えると、それも、停電の原因になる。都会も例外ではない。都会で再生エネルギーを大量につくるのは容易ではないので、外部供給にたよるしかないからだ。その時、炭化水素燃料や水素等の燃料を、PHEVに供給して発電し、家庭に電力供給する時代になると考えている。まだまだ、世界のほとんどの国が火力発電主体にもかかわらず、「エンジン車が数年程度以上走行する間に排出するCO2量を、製造時の1年間に出すであろう自動車用大型電池」の生産を増やしているのだから、気象変動がおさまる方向に行くとは考えにくいのである。

(2)ドイツがeFuelの使用を要求し、EUが了承したという報道が少し前にあった。何故、ガソリンよりもかなり高価なeFuelの使用を求めたのか。まず、第一に、従来のガソリンエンジンをそのまま、使えるからである。水素よりも、ガソリンエンジンからの変更部分が少なくて済むからだろう。第二は、eFuelの単価は高価でも、PEHVであれば、わずかな量の使用なので、年間のトータルコストが大きくないからである。

ユーザーにとってみれば、eFuelであっても燃料代があまり増えずに、長距離走行も可能で、災害・停電時に家庭に電力供給できるPHEVは魅力的である。電池が進歩すればするほど、PHEVが世界中に広がる、とみている。BEVよりもPHEVの方が、電池が小さいために、安いからでもある。SUVやそれをもう少し大きくしたPHEVに住む人達も増えるかもしれない。

実際、中国で急進している自動車メーカは、PHEV専用エンジンの研究開発に投資しているという報道も増えてきている。米国のBEVメーカも、電池のみ、とは言っていられないときが近づいているだろう。

私の研究室で進め、実用化が見えつつある「高効率エンジン」の狙いのひとつもそこ(PHEV専用エンジン)にある。良い電池はすべての自動車会社で使われていくようになるはずであり、差異はつきにくいので、エンジン部分の性能差が勝負どころになるからだ。(なお、徐々に、低炭素燃料利用に代わっていく可能性は高いが、おそらく2040年でも、世界の半数近くがエンジンだけの車である、という見通しをする人も多い。これから車が増える国々では、安くて走行距離が長い車が求められるからである。その点でもエンジンは重要だ。)

なお、現在の電池の10倍を超える性能(重量あたりの走行可能距離が10倍以上)の大型電池が実用化できれば、BEV(真のBEV)が増えるだろう、とは考えている。ただ、エンジンも電池も化学反応の範疇にあり、原子核反応ではないので容易ではなく、10倍以上のものが登場するとしても22世紀だろう、というのが(現在の)私の考えである。(HPの最新情報、を参照。)

私のところの研究を理解されている方々は、「燃焼反応の10倍以上の走行距離を可能にする電池」と「燃焼反応の100倍程度の素粒子のエンジン(多重衝突噴流群圧縮による弱い原子核反応リアクタ)」のどちらがはやく基礎研究を脱するか、と考えられているのではないか、と思っている。

■BEVと甲殻類の相似性(2023年6月2日)

最近、中国の電気自動車メーカ等が、車体の強度確保の構造部分と電池を一体化して、軽量化を進めてきている、という情報があった。今まで、電池は車体の下部を覆うように配置されてきたと思うが、車体の上部・前後にも電池を配置することになっていく、のだろう。そうなると、車の表面全体を電池が覆うことになっていく。5億年ほど前のカンブリア紀には、体の表面を固く重い甲羅でおおった甲殻類が増えたらしい。数年前にこのHPに、現代は第二のカンブリア紀にあると書いたが、BEVの表面構造・重量・移動可能距離についても、やはり、同じような状況になっているようである。。

車体と電池を一体化すると、軽量化は進むかもしれないが、電池だけを交換することが難しくなるのではないか、と考えている。整備性と維持費の観点でユーザーがどう思うかだ。更に言えば、電池のみの交換ができないので、BEVそのものを買い換えざるおえなくなって、その製造時の電力使用量・CO2排出の増加も気になる。

最近の中古車の中には、十分な性能を持っているものがそこそこあり、私自身、中古車に乗っていることを数年前に書いた。中古車の有効利用は、新車製造時のCO2排出総量の削減という意味もある。

このひと月の間に、私のPCが2台、クラッシュに近い状態になったので、新品を購入したが、1台では不安なので、中古のPCも購入した。私は3次元のゲームはやらないので、よく選定すれば数万円の中古PCでかなり使える印象である。(今日のこの文書もその安いPCで書いている。)

■日本は周回遅れではない(2023年6月2日)

風力発電やBEVの加速、という点で、日本が海外の国々よりも遅れている、という指摘をときどき見る。周回遅れになっている、という記事だ。

過去の歴史を見ていて私がまず思うのは、欧米よりも遅れている部分は、過去100年間にも多々あった、という点である。自動車やカメラをみても、日本が世界で最初に広げたわけではないだろう。なので仮に、遅れている面があっても、海外のやりかたとは別の独自のやりかたで進めているかどうか、がまず、注視すべきポイントのひとつになる。そこを見ずに、海外の視点からだけで「遅れている」というのは、全体を俯瞰しているとは思えない。過去50年ほどの間の日本の独自の技術力の大きな飛躍が、日本や世界に大きな貢献をもたらした事実を忘れてはならないし、今後も新たな独自性を基軸としていけば、明るい未来は必ず訪れるはずである。

50年前、遅れている部分を世界TOPレベルに持って行く際、海外視察は多々やったとは思うが、海外にでっぱなしになったわけではない。当時の方々は、根っこは日本においていたこともあえて、記しておく。

「既存技術の範囲でとりあえず、試してみないとわからない」というような粗い表現ではなく、丁寧な計画が必要だと私は思っている。世界全体のことで、しかも、今まで人類が経験したことがないからだ。

■ソーラー発電は増加しにくい(2023年6月2日)

今朝、世界のソーラー・風車等での発電総量が、火力発電によるものに近づいてきている、という報道が見られた。ただし、一日中発電できると仮定した場合のようであり、実際の電力供給量は、平均で8時間/24時間と考えると、(2分の1)x(3分の1)くらいかもしれない。つまり、これでは実質的には全体の20%に満たない。先進国でである。なので、数年前の私の認識と大きな差異はない。しかも今後、増加がどこかで止まるような気がしてならないのである。その理由のひとつを以下に記す。

アフリカを含め、これから電力を増やそうとする多くの国々で、再生可能エネルギーを主とするのは、設備費用の確保が難しく、容易ではないように感じている。自然に依存しているので発電量が不安定になる。それをカバーするための蓄電池の大量生産も新たな問題を引き起こす可能性を生む。また、もし、それらの国々で再生可能エネルギーの設備が急増したとしても、数十年以上、それを維持できるかどうか、も気になっている。十~二十年おきくらいで、発電設備の整備や入れ替えが必要だと思うが、その際の資金確保が大変で、更にその都度、古い発電設備の処理費用等でも問題がでるだろう。太陽光や風力はただ、というような表現は無理である。なので、実質的に世界全体で3分の2を超えるのは容易ではないだろう、と思っている。

しかも、数十年後に世界全体の3分の2が再生可能エネルギーになっても、残り3分の1が化石燃料での発電だと、電池の製造年度のCO2排出量の多さはまだ、以前として問題だろうと考えている。

確実にCO2を減らすHEVは100%に向かって増えていくはずだ。なので、HEVのエンジンと火力発電用エンジンの熱効率の大幅な向上、とともに、燃料の低炭素化が大変重要になると考えているのである。

■二台目は中古車がよいかもしれない(2023年6月3日)

以前も書いたが、BEV購入でけっこうみられるのは、二台の車を所有するケースである。裕福な層、といえるかもしれない。一台は、長距離走行も含めた多様な使用用途に対応できるエンジン単体車かハイブリッド車で、もう一台は近距離用を主としたBEVというスタイルである。なので、このスタイルの層では、半分以上がBEVにはならない、ことになる。

一台のみの所有者は何を選ぶのか?(5月24日に自動車技術会で話し、HPの最新情報に記載したように、2050年でもBEVがHEVに追いつかないとすれば)HEVが主だろう。低炭素燃料化も進みながら。

二台所有の割合が全体の50%:一台のみ所有者も50%、としてみよう。すると、エンジンを持たない車の割合は、上記を単純計算では最大で25%である。ただ、一台だけの所有者でもBEVを買う人はそこそこ(5人に1人くらい?)いるとすると、全体では35%くらいまで、となる。

環境負荷低減を考えると、二台目は中古車、というのも有効だろう、と考えてきている。以前も書いたが、使用年数の少ない安価な中古車(エンジン車)が増えているのに対し、新車の性能向上は小さくなっているにも関わらず、新車の価格はあがっているようだからだ。そうなると、BEV35%は難しくなる。

■ソーラー充電できる腕時計が止まった!(2023年6月9日)

私が所有している腕時計は、ソーラー充電できるものにしている。ボタン電池や機械式を使って、大事な時に止まったら、仕事に差し支えると思うからだ。算用数字表示のデジタル型と、三針のアナログ表示型の二種類を、所有している。

2年ほど前、新コロナウイルスが蔓延して半年ほどが経過した冬場、まだ、自宅から出ることが少ない頃のことである。三針のアナログ表示のソーラー充電型時計が止まった。自室に卓上灯はあり、それで充電できると信じ込んでいたのだが、週の半分程度、暗い自室でのネット生活では充電不足だったのである。3万円程の時計が、である。ところが、1万円程度の算用数字表示のデジタル型ソーラー充電腕時計は、卓上の蛍光灯で問題ないようで、5年以上止まったことがないのである。

何故か?

おそらく、三針の時計を動かすための電力消費量が大きいからであろう。三本の針(短針、長針、秒針)には重さがあり、それを動かすエネルギーが、算用数字のデジタル表示の発光(時間情報の発信)に必要なエネルギーよりもかなり大きいからだ。光子の質量に比べて、三針の質量は格段に大きいからだろう。更にいうと、針や歯車と軸との間の摩擦ロスも大きいはずである。

これが、重い自動車を電池だけで動かすことの難しさの根源である。数年前にこのHPに、「30年くらい前にまず、音楽という一次元情報がCDでデジタル化し、その10年後くらいに二次元画像のデジタルカメラが普及し始め、さらにその10年後くらいに(2次元画像x時間の)3次元動画が携帯電話で普及したが、自動車の動力源を電池だけになかなかできないのは、金属(固体材料)の重さが光子・電子よりも格段に重く、5次元以上に相当するからだ」と書いた。そのことと本質的に同じである。

しかも、秒針は、静止と運動を繰り返していて、自動車が街中の信号で停止を繰り返しているのに似ている。これではロスは大きい。

(なお、私の三針の時計は正確にいうと、三針ではない。日本の時刻以外に、海外の時刻を表示する針が更に三本、と、曜日と日付を表示する針や回転盤もあるので、かなりのエネルギーが必要である。)

■T社の全固体電池のニュース(2023年6月13日)

今朝の日本経済新聞に、T社の全固体電池の実用化の見通しの記事が掲載されていた。電池の容量は不明だが、10分程度の充電で1200㎞走行可能、とのことである。現在のリチウムイオン電池等の2-3倍の走行距離になるだろうと読める。ただし、製造コストは4-20倍程度、との試算も出ていた。私が以前、このHPに書いたようにやはり、ユーザーにとって価格がかなり高いようである。私の感触では、この製造コストは最大限の努力で実質的に、現在のリチウムイオン電池の2-3倍程度にまでは下がっていくか、と思っている。だがそれでも走行距離増加と相殺されるレベルなので、ユーザーにとってのBEV価格はあまり変わらないだろう、という感触である。まだまだ、「高価なBEV」のままなのである。別の日本の自動車会社も、全固体電池に注力している記事が過去にあったが、それとの大きな差異もないとみえた。ユーザーメリット?は充電時間がそこそこ短くなるということくらいではないか。それでは決定的なメリットとは思えない。

であるので、この新聞記事にも若干記載があるが、中長期的にみて全固体電池も、BEVよりは、やはり、HEV・PHEVに投入されていくのがよいのではないか、と考えている。電池が小さくて済むので、車両価格をBEVよりも低く抑えられるからだ。

この30年間に車の価格は上がる一方で「若者の車ばなれ」が進んでしまうからでもある。

5月24日に自動車技術会で「2060年以降くらいでないと、BEVの魅力はHEVに追いつけない」と述べた。私のところで進めている超高効率エンジンを搭載したHEVが実用化すれば、22世紀あたりにならないとBEVが追いつけない、とも述べた。電池の進歩はHEVも進歩させるからである。2-3倍レベルの走行距離では、このHEV優位の予測は変わらないことも述べた。(ただし、現在のリチウムイオン電池の10倍の走行距離のものが実用化するのであれば、HEVにするメリットはかなりなくなるだろう、と述べてきている。)

なお、BEVとHEVとエンジン単体車を比較し、BEVがHEV・PHEVの市場を奪うのか?、というようなことを考えたくなる人もいるであろうが、ユーザーはあくまで、個々の車の総合的な魅力と目的で選んでいるはずだ。自分自身が何を選ぶかを考えてみるべきだろう。

インフラ産業等とは異なり、自動車(自家用車)産業は文字通り、民間ユーザーとの関係が密接なので、自分がどのような車を買うか、という視点で考えると、今後、何が普及するか、比較的わかりやすい。ユーザーの権限が大きいのである。なので逆に、政府等が、規制を強くしようとする面もあるだろう。

■若者の自動車離れと年配層のBEV購入増加?(2023年6月14日)

これでよいのだろか?

■全固体電池以外の電池(2023年6月17日)

最近、全固体電池よりも気になるものが出てきている。1年ほど前に日本経済新聞で取り上げられ、実用化・事業化がかなり進んだリン酸鉄リチウム電池と、ナトリウムイオン電池(NIB)である。これらは、走行距離も従来電池に劣らないレベルで、しかも、中国の大手が提供しているせいか、価格も低めに思えるからである。リン酸鉄リチウム電池は、安全性が高い可能性があるようだ。

ただ、これでも、私の推測(2023年5月24日に自動車技術会で発表した内容:最新情報に掲載)は変わらない。全固体電池もこれらの電池も、私の予測線(車両価格200万円での実質的走行距離vs年度)の上にのっているからである。

中国製の車で、この種の電池を搭載したごく最近のBEVは、実質的な走行距離300㎞で200万円ほど、のようである。日米欧よりも製造コストが安いから、走行距離を長くできているように思う。ただ、300㎞だと、関東圏を少し超えたドライブは苦しいだろう。夏の冷房や冬の暖房にエネルギーが使われることを考えると、更に距離は減る。なのでやはり、この電池もHEVに搭載した方が、商品力が高まると考えている。

■全固体電池を搭載したスポーツカー(2023年6月24日)

6月13日に、多くのユーザーにとって全固体電池はHEV用とするのが良い、と記した。ただし非常に少ないユーザー(ニッチ)だが、高額のスポーツカーのBEVでは、全固体電池が軽量なので車重が軽くなり、運動性能が高まるメリットがあるだろう。

ただし、それでも、超高効率エンジンと小さめの全固体電池を搭載したPHEVであれば、そのBEVと同等かそれ以上の運動性能で、しかも、BEVよりも安くでき、燃料・エネルギー補給も容易で、家庭に電力供給もでき、BEV以上のロングドライブも楽しめるだろう、と考えている。トレーラーハウスも楽にけん引できる。これなら、電力供給網がない自然の奥深くの土地でトレーラーハウスに住み、仕事は週に1~2回程度、空力抵抗の少ないそのスポーツカーで都会のオフィスに通勤するライフスタイルが見えてくる。それ以外の平日の3~4日程は、自宅のネットで仕事をするのである。自宅のオンラインでの仕事が増えれば、電車通勤の時間が減るので、週休3日くらいになるケースも増えるだろう。

その頃までに、自動操縦化が進み、高速道路での事故が減って安全になれば、アウトバーンのように制限速度がなくなることを期待している。時速200㎞超である。そうなると、新幹線並みの速度であると同時に、地上の航空機、にも近づいてくる。2040年頃か。その頃には、水素やeFuelの利用も進んでいるのではないか。PHEVが主流となっていくはずで、その際に使用する燃料量は、おそらく、現在の高効率エンジン単体を乗せた車の4分の1程度(かそれ以下)であるので、単位重量あたりの燃料価格がガソリンの4倍でも、ユーザーはうけいれやすいからである。

時速200㎞なら、100㎞を30分ほどで移動できる。例えば、埼玉県の鳩山町あたりにオフィスがあるとすると、関越道にすぐに入れて、そこから、100㎞程度離れた軽井沢や越後湯沢あたりの自然に囲まれた場所に悠々と住むことができるだろう。最近は、高速道路の途中に大きな配送センターが増えており、その周囲に都心のオフィスも移動していくのではないか、と考えているからだ。都心の大きな駅の近くのデパートやオフィスは減っていく気配も既に感じられる昨今だからでもある。

このライフスタイルでは、トレーラーハウス+田舎の土地代が、都会のマンションよりも安いだろう。その分で車が買えることになる。自宅で、天の川にうっとりと心奪われる生活をしながら、買い物と給油は週に一回、会社の近くでできる。そして時には仕事の帰りに都会や海辺のレストランまで足をのばし、お酒を飲んでも自動操縦で帰れるだろう。

私は間違いなく、都会の自宅と都会の仕事場の短距離間をドローンで毎日往復する生活よりも、スポーティな自動操縦機能付きのPHEV+自然の中のトレーラーハウスを選ぶ。

その方が、CO2排出量も大幅に削減できる。まず、空を飛ぶために必要な大きなエネルギーは不要だからである。また、会社に移動する日数が半分以下になるので、車も電車の利用も半減以下なのであるから、当然、移動に使うエネルギーは半減以下だからだ。更に言えば、道路も空くことになり、信号待ちも減る。

その次に、自動操縦機能と超高効率エンジンを持つPHEVで時速300㎞が可能になると、そろそろ、高速道路から飛び立つことが自然にできることにもなる。BEVよりもこのPHEVの方が軽くて済むからだ。

以前、現在の電池だけでのBEVは甲殻類に似ている、と述べた。重い電池(甲羅)が、構造部材としての機能も併せ持ちながら車の外周表面を覆うようになってきているからだ。数十億年前のカンブリア紀の後、甲殻類の中には、昆虫のように空を飛べるものも出ただろうが、それが飛行できる距離はわずかでしかない。この昆虫は現在のドローンに相当する、と私は考えている。

重い外周表面の甲殻をやめて、(電気ではなく)カルシウムを貯める役目も持つ骨は中心に少な目にし、大気と、わずかな炭化水素の食物を取り、その化学反応で得たエネルギーで筋肉を動かし、軽くしなやかな翼を持った鳥類(渡り鳥)が大陸間横断まで可能にしたことを考えてみるべきだろう。

現代のカンブリア紀の次に現れる「人工の鳥」は、惑星間を繰り返して移動できるものになるはずである。10億年を超える時が流れたのだから。それをも、私の研究室の若いメンバー達は追い求めているのである。化学反応を1~2桁超えた弱い核反応で、放射線は出さない夢のパワーソースでである。

■50年前にミリオンセラーとなった小坂明子の曲(2023年6月29日)

昔は、レコードやCD等を一曲一曲を購入したが、今は定額を支払うと、ネット上で星の数ほどある曲を聴ける。先日、おすすめの曲として、小坂明子の「あなた」という曲が提示されたので、50年ぶりに聞いた。

小坂明子の歌声で主旋律が流れる中、曲の後半にはグランドピアノの鍵盤が躍るような調子で、聴くものの心をかき乱し、酔わせる旋律が現れる。主旋律のまわりを飛びはねながら自由に遊びまわっているのだが、そのピアノの旋律が、聴くものを異次元世界へといざなう。

私は、「心地よさ」を基軸とした人工知能(人工天才脳)の研究もしているわけだが、このピアノの旋律は、心地よさ、を超えて、私の心に強い共振現象をおこさせたのだった。50年前、子供の頃は、モノラルのレコードプレーヤーしか持っていなかったのだが、今は携帯でどこでも、ステレオリスニングで、である。。

最近はヒーリングミュージックが増えて「愛」を唄う曲が減ったのではないか、と思っていた。だが、過去の曲をネットでたくさん聞けるようにしたことで、その不足をおぎない、更に50年経過しても飽きさせない旋律で、多くの人の心をゆさぶり豊かにするのかもしれない。

■小坂明子の曲の源泉(2023年6月30日)

小坂明子の「あなた」は、第4回 世界歌謡祭 で最優秀賞・グランプリを受賞しており、世界に知られることになった。これだけの曲を生み出す原動力は何だったのだろうか?ネット上の情報なので真偽は不明だが、高校生だった小坂明子が失恋の痛手を乗り越えようとした時に生まれた、らしい。湧き出る熱い思いを源泉としてこの曲を生み、その中にその思いを封印することで、新たな大きな一歩を踏み出そうとしたのかもしれない。

すべての人間に勇気を与えてくれる逸話である。

私は学生の頃、サークルの先輩に「日産に行ってエンジン研究やろうかと思う」と言ったら「日産のエンジン研究所の面々は神様みたいな人達だから内藤では太刀打ちできないよ。」と言われた。それをばねにして反骨精神でやってきた。今にして思えば、先輩に否定されていなかったら、超高効率エンジンは生まれなかったのではないか、と思っている。

■T社のハイブリッド水素エンジンのレース車(2023年7月1日)

以前(2022年10月8日)、私がこのHPに記した予測のように、(ルマン用ではあるが)T社がハイブリッド水素エンジンを搭載するとの発表が最近あったらしい。

次は、どの予測が的中するかな。。

■七夕(2023年7月7日)

今日は七夕である。18年前のこの日に私は、ある研究財団に招待されて、講演したことを思い出した。日経サイエンス誌に掲載された私の解説論文を読んだ財団の方が、関心を持たれたのである。講演内容は「生命のDNAやRNAを構成しているの塩基ペアのサイズ比には、非対称な2:3付近と対称な1:1の2種類がある」理由の理論的解明である。この内容はその直後にSprigerから「生命のエンジン」という題名の本としてもPublishされた。

七夕と言えば、織姫と彦星が天の川を渡って年に一度だけあえる日、である。私は18年前のこの日、天の川ではなく、新幹線で大井川を渡り、今まで会ったことがない分野(光と量子物理学)の研究者達と会い、そこで今までみたこともない不思議な自然現象に出会った。それがその後の私の研究に大きな影響を与え、生命に関する更に深い理論を生むだけでなく、原子よりも小さな世界や、広大な宇宙に関する幅広い研究までをも生み出すことになった。彦星と織姫の住む?宇宙についてである。

現代の若者は、七夕をどのように過ごしているのだろうか?

■小坂明子の2つめの曲(2023年7月8日)

昨日、七夕特集という形で、懐メロがたくさん、私の携帯にあがってきた。そこで、小坂明子の二曲目らしき「もう一度」に出会った。一曲目の「あなた」では、失恋した相手への思いが断ち切れない様子だったが、この「もう一度」では、つらい思いを未来に向かうエネルギーに昇華させている。

「もう一度、声を聞かせて」という叶わぬ願いに始まり、その後「(相手が)星になって私を守ってくれる」というフレーズがあらわれる。そして「星になってずっと私を愛してくれる」というフレーズを2回繰り返し、そこで息をつがずに続けて一気に「もう一度」のフレーズを3回唄いあげて終わる曲である。星ならまた、もう一度会える(見れる)、いや、また何度でも会える(見れる)、という意味である。

「夜空を見上げるたびに、星になったあなたになら何度でも会えて、先に進む勇気をもらえる。。永久(とわ)に輝く天空の星からあなたが見守ってくれているのだから。」という境地にまで、昇華させたのである。

「仕事を含めた人生、望み通りに進むことばかりではないと考えた方が良い。そしてその際、すべての思いを書きだすことによって吐き出して整理することで、思いを昇華させることができ、先に進む勇気とエネルギーを得ることができる」ということを教えてくれる曲である。すべての思いを、と言ったのは、小坂明子は2つの曲を書いたからである。「人生を完全燃焼させる方法」でも述べたが、歌詞でも、自分のための本(日記)でも、学会発表の講演論文でもよいので書き出してみることが重要なのである。つらいときに、書き出すだけの心の余裕はないことが多いだろう。だが、書き出して、それを読むことによって、自分を外から見つめなおすことができるのである。

私も、つらい気持ちになったことが何度もある。その都度、何ページにも渡って書き出したら、気持ちが落ち着き、その後の構え方が頭に浮かび、目の前の世界に新たな希望の光が見え、前に進む勇気が湧きだしてきたのである。何度も。

この曲は何故かミリオンセラーにはならなかったようだ。だが、小学校6年生の頃、一曲目よりも心を強くゆさぶるもので、このレコードも書いたかった。ところが、一曲目を買った後、おこずかいが不足して買えなかったことを思い出す。50年ぶりの七夕の日、その曲(織姫?)に偶然再会し、携帯電話のブルートゥース経由でステレオリスニングできることになるとは。。

七夕の余韻が続いている。。

■未来のカバン(2023年7月8日21:29)

最近は電車に乗ると、カバン(リュックサック)を前面につけて乗る人が増えている。混雑している時、背後の人に迷惑がかかりにくいからだ。これを見ていてふと気が付いたことがある。近々、体の前側(顔の下)と背中側の両方に荷物を分けて背負うタイプのリュックサックが出るのではないか、ということである。未来のリュックというよりも、次期モデルで出るかもしれない。その方が、前後の重量配分バランスが良くて疲れないだろうし、前後の重さを1:1ではなく、片側を薄く軽いリュックとすれば、前後を変えていろいろな使い方ができるメリットもあるだろう。例えば、薄い側を背中にしておけば、仕事場でもリュックを背負ったまま、椅子に座って仕事をすることも可能かもしれない。リュックを背負ったまま、前側の荷物を取り出すこともできるし、前側を開いたら小さなテーブル状にできるかもしれない。これなら腕を通して背負った状態で、腕の下側のひも(肩からカバンの下側につながるパット)をスイッチひとつであけるようにしておけば、背負ったままで、体の軸周りに回転させて前後を入れ替えることもできるだろう。ここに記して公開したので、上記の範囲のものは誰も特許にできないし、私は新エンジンや生命医学の研究でてんやわんやなので時間がないが、余裕があれば、詳細は特許にできるだろうとも思っている。(誰かが既に特許や実用新案を出しているかもしれないが。)

自動車でも前後の重量配分は乗り心地や運動性能にとって重要である。カバンの設計も同じだろう。車に例えると、背中に背負うのはFR、前に背負うのはFFで、上記の未来のカバンは、状況に応じて二輪駆動と四輪駆動を切り替える「可変型の四輪駆動」である。カバンもGTRのようになっていくことを期待している。

■未来のカバンに関する学生からの質問・意見と返事(2023年7月12日)

上記のカバンのことを学生達に話したところ、いくつもの質問がでたので、それへの返事を記しておく。

・「夏なので暑くてカバンのことなど考えられない」という意見がありました。Ans.数か月以降の商品の議論をしていることは言うまでもないことです。なので今のことしか頭にないようではxです。なお、私には夏でも快適な未来のカバンの案もあります。

・「衣類の胸側にあるマークが見えなくなるので、衣料メーカが文句をいうのではないか」という意見もありました。Ans. そもそも、このカバンは、服とカバンの中間にあるので、衣料メーカとカバンメーカが協業すればよい、です。コラボです。

・「既に、未来のカバンに近いものは売られている」という意見もありました。山でランニングするときのものだそうです。なお、私は、この未来のかばんの兆候が表れているカバンが他にもあることに気が付いています。

■恩師から引継いだ衝撃波菅実験装置がもたらしたもの(2023年7月20日)

私が学生の時、恩師(故 大田英輔先生)が製作した衝撃波管実験装置と、それを用いて撮影された高速気流の可視化写真を見て感動し、卒論はそれを用いた研究テーマをさせていただいた。

その後、私は企業で13年間+山形大学で5年間仕事をさせていただいたが、2005年に母校に帰り、その衝撃波管実験装置に再会し、恩師から引き継がせていただいた。

その数年後、私が提案してきた新たな超高効率エンジンをこの衝撃波管内に入れて非燃焼実験を行った。噴流群を一点で安定に衝突圧縮させられるかどうか、を調べるためだった。幸いにも、安定なことが確認でき、燃焼実験に進むことを決めた。2008年頃である。

なので、10年ほど前から、今度は私が次世代のために何を残せるか、を考えてきている。有形無形の。

■脳とコンピュータ(2023年7月22日)

7月8日、「私も、つらい気持ちになったことが何度もある。その都度、何ページにも渡って書き出したら・・・目の前の世界に新たな希望の光が見え・・・」と書いた。つらいときに書き出そうとすれば更につらくなる、と考えがちだ。だが、不思議な事に、書き出すと新たな希望の光が入り込んでくる。

何故か?

答は単純である。私達が毎日のように使っているコンピュータも、計算途中のデータをCPU内にたくさん持ったまま、別の計算はできない。メモリには容量制限がある。計算を行ったら、そのデータを外部記憶装置(HDかSSD等)に転送してからようやく、次の計算が可能になる。しかもそのデータ転送にはある程度の時間がかかる。

脳も同じなのである。

人はヒートアップした脳の中につらい思いをたくさん抱えて、何日も過ごしてしまうことが多いが、このつらさに比べれば、書き出すのに必要な時間と苦労はごくわずかでしかない。

なお、書き出す先は携帯電話のメモ機能やPCのこともあるが、私は今でも、紙とペンを多用している。ベッドの横にも小さなメモ帳とペンを置いてあり、寝る前に気が付いたこと、気になる事、悩みはそこに書き出して一旦忘れて寝てしまうようにしている。

私が次世代のために残す極意のひとつである。

■HPのTOPページへの追記(2023年7月28日)

先日、理工キャンパスの中庭で、ある学生と立ち話になった。私の研究室のHPのTOPページに「私(内藤)も若い頃、先が見えなかった」といった事を書いているのだが、「それを信じられない」というのである。「(内藤)先生は若い頃から、自信にあふれ、先を見通して悠々と生きてきたはずだ」というのだ。

なので、HPのTOPページの中頃 (研究概要 紹介: Introductionの冒頭) に新たに追記した。若い頃、私がどのようにつらい気持ちでいたか、それを、いろいろな人たちと共有・議論しながら、どのように進むべき方向を決めてきたか、について、できるだけ、ありのまま追記した。

それらを私の悩みととるか、それでも私が自信にあふれていた、ととるかは、皆さんにお任せするしかない。自信にあふれていた、ということはないが、前に向かって粘り強く突き進む気迫はあった、とは言えるかもしれない。

■入社前の面接(2023年7月29日)

入社前の面接官(人事部らしき人)が単刀直入に私に聞いたのは「お客様のニーズを知るためにまずしばらく販売会社に行くのはどう思うか?」だった。聞いている事の重要性は理解はするが、理工系の修士を出る学生にこの質問はなんだ、と感じた。誰も私に期待していない、と感じた。その時の私の返事は「一年なら意味があります」だけだった。

ただ、私が入社した年は、入社後の新入社員のほぼ全員が、数か月間、販売会社で実習することになったので、後で考えると、私の返事が少しは意味をもったかもしれない、と勝手に思った。

私にテリトリーは与えられなかったので、その営業所管轄のほぼ全ての範囲を必死に歩いていろいろな人に話かけ、苦情も聞いた。その結果、2か月程の間に数台の車検や点検が取れて、一台売れた。点検・車検・販売注文を取ると、台数に比例したお小遣いがもらえたので、やる気がでたのだが、「お客様のニーズを把握しなさい」と言われたことが頭から離れなかったから、より懸命になったのである。その実習期間に車を売った新入社員は他にはいなかったことを、実習の終わりに聞いた。また、その営業所の人に「車を売るための基本は車検・点検をまずとる事なんだけれど、君(内藤君)は、そのやり方を自分で見つけてやったから売れたんだよ」とも言われた。なので、販売に行ってもやっていけそうだし、どんな仕事でも面白いものだ、という感触は得た。

入社後の数年間、必死に仕事をした。与えられた仕事がうまくいかなければ、販売会社にいくことになるのではないか、という思いが付きまとっていたからである。それは不安というよりも「誰も見たこともない新しいものを生み出して感動させることこそが第一」と考えていたからである。その当時、私が入社した会社が低迷した第一の理由は、お客様のニーズの把握不足ではない、と考えていたからだ。

何故、そう言えるのか? 答えは単純である。その自動車会社は、私の入社より20年くらい前、爆発的に売れた「ケンとメリーのスカイライン」と呼ばれた車を世に出してきたからである。今、入社面接時と同じ質問をされれば、このことをニコッとして言って、相手をのけぞらせるのだが、当時の私は若く、自信もゆとりもなく、人事の人からの一撃を受け止めて溶かすことさえできなかったのである。

なお、入社時に、お客様のニーズを把握することを求められたわけだが、そのニーズのひとつが低価格、ということを身に染みこまされた。それが大学に移ってからも、安価で超高効率なエンジンを追い求めてきた要因のひとつである。

■ボトムアップかトップダウンか(2023年7月29日)

自動車販売の実習で、車を買ってもらうためにはまず、車検・点検を取ることが有効なことを学んだ。ボトムアップである。

先日、ある学生と、今後のある分野の技術の将来性と進め方について議論になった。原子核内反応についてである。これについては、高温核融合、レーザー核融合、ウラン崩壊による原子力、以外に、私の研究室でも進めている凝縮系核反応がある。

この課題の議論の焦点は、高温核融合やレーザー核融合を進めて、その技術を凝縮系核反応に落とし込むのが良いか、燃焼反応エンジンを発展させて凝縮系核反応させる方が良いか、であった。前者はトップダウン的、後者はボトムアップ的である。

一般的には、トップダウンが良いか、ボトムアップが良いかは、課題による。ただし、現時点で、この課題では、ボトムアップが良いと考えている。

何故か?

燃焼エンジンはまだまだ、今後も巨大な市場を持っているので、資金的にも安定して進められるが、高温核融合やレーザー核融合はまた、息切れする可能性が高いと、私はみていることが、理由のひとつである。レーザー核融合の技術を取りいれる必要が出れば、燃焼エンジンで事業化の資金で取り入れた方が確実だとも考えている。また、昨今の航空宇宙分野で、車の技術を取り入れようとする傾向も増えてきているのは、信頼性が高く、しかも、価格が安いからである。その意味で、その燃焼系技術を土台とするのは自然である。自動車技術は、他の新たな産業のための、ゆりかご、のようなものなのである。

■1981年頃の学部教養1年時の「21クラス(機械工学科+応用化学科)」主催の還暦会開催

8月7日(月)18:30から2時間、早稲田大学本部キャンパスのロイヤリーガルホテル内の中華料理店。現在4,5名程度参加予定。(波多野か内藤に連絡いただければ対応します。会の直前でも。)

■護国寺(2024年1月8日)

この正月明けの最初の仕事は、本郷三丁目近くで、知人の先生の学生の研究発表を聞くことだった。その研究の中には私が進めようとしている研究と共鳴する部分もあった。

本郷三丁目での仕事の後、学生時代に訪れた水道橋、飯田橋、護国寺界隈を歩いた。本郷三丁目で聞いた研究発表も含め、40年間のことを振り返りながらゆっくりと歩いていると、今年、なすべきことに気が付いた。自分や周囲の人達を含めた社会に貢献するべきことである。護国寺に眠られている大隈重信の墓石のもとへ行って、それを報告し、誓った。今年は昨年よりも更に大切な節目の年にする、と。。

■BEVよりもHEVが増加(2024年3月1日)

先月あたりから、BEVよりもHEVが急増している、という報道が急増している。例えば、

欧州で3台に1台が売れる「ハイブリッドシフト」、見直し必至のEVシフト計画 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

を見てみよう。BEVの増加率(年間の新車販売台数のパーセント表示値を縦軸にとり、横軸が年度の図の傾き)をそのまま、2035年まで外挿すると、BEVの販売は新車全体の30%~35%程度と推定できる。直近の数年間を見ると、年々、BEVの増加率は減少傾向にあるので、今後もこの傾向が続く場合は、2035年に30%を超えられない値になるようにみえる。この数字は、私が数年前に予測し、本に記載した数字(BEVの新車販売は2040年あたりに30%程度まで)にほぼ等しい。今年の年末くらいまで様子をみると、より正確な予測がでるだろう。

HEV用の「エンジンの熱効率の向上」と「電池の更なる進歩」は、2035年以降も更に、HEVの市場価値を高めるだろうと考えられる。

Reducing climate change and global warming (openaccessgovernment.org)

2035年あたりまでに、水素エンジン搭載のHEVが増え始めるのではないか。既に、FCVは実用化され、市販されている、これは「水素で安全に走るエンジン車は普及可能」ということも意味している。電力供給スタンドの増加ができていることを考えれば、水素供給スタンドの増加が難しいとは(私には)思えない。水素燃料の単価がガソリンより高くても、HEV、PHEVの燃費がそれ以上に向上すれば、ユーザーが燃料に支払う総額は増えず、許容できるだろう。

全固体電池が量産されても決定打にはなりにくい、と(私は)考えていることも、以前、記した。

■ピアノ(2024年3月12日)

小学生の頃、1年間だけ、オルガン教室に通ったことがある。そこで、一曲だけ、両手で弾けるようになった。ただし、左右の手で鍵盤を同時には打たない曲である。うっすらとした記憶だが、その後、両手で同時に鍵盤を打つ曲は弾けず、一年でやめたのだったと思う。

最近、パソコンのキー入力のミスが増えてきている。それもあって、ピアノの練習を始めた。脳と手先に刺激を与えて、鍛えなおすためである。5年程前から、ある曲を弾きたいと思ってきたからでもある。ひと月程まえに始めて、片手づつ練習し、ようやく、昨日から両手一緒に弾き始めた。ゆっくりと。。

■脳(2024年3月24日)

ほぼ2週間で、左右両手を同時に使う曲をピアノで弾けるようになった。もちろん、それほど長い曲ではないし、初級者向けの曲ではある。

朝と夜に、15分程度つづ、毎日、弾いてきた。この曲を練習していた2週間に、左右の異なる手の動きを脳がどのように統合制御するのか、考えながら練習してきた。事前に、左右それぞれの鍵盤を押す順序はある程度、独立に学習してきたが、左右の連携をどのようにやるのか、である。2つ気が付いたことがある。一つは、脳のどこかで、左右の距離の時間変化を把握・意識しながら弾くようにしている点である。もうひとつは、曲の途中のいくつかの節目になる鍵盤を強く意識しながらそこに向かって弾く感じである。2週間たった今は、これら2つの事は意識せず、無意識に弾けそうなところまできた。

なかなか、楽しく、しかも、面白い脳の実験だったと思っている。この曲の演奏をそのうち、友人・若者等に聴いてもらうことも楽しみである。

私は、もう20年以上、脳についても独自の研究を進めてきた。基本特許を出してもある。心地よさ・躁鬱・脳の疲労のメカニズムの探求もやってきたが、ピアノも利用しながら、若者達とともに、この分野もそろそろ、加速しようか、と思っているところである。

■鍛えなおし(2024年3月24日)

先日、ピアノの練習で指と脳の連携の鍛えなおしをしている、と書いた。一昨年、還暦を迎えたあたりから、PCの文字の打ち間違えが増えているからだ。

昨年の11月あたりから体も鍛えなおすべく、毎日、朝と夜に腹筋・スクアッドを20回以上やって、週に2回以上、オートテニス(20分程度)やってきた。そろそろ、半年になる。そこそこ、その成果も見えて来た。

成果の1つは、バックハンドで安定に打てる見通しを得たことである。私は学生時代、数年間、テニスをやってきて、フォアハンドではある程度、安定に楽しく打てるようになっていたのだが、バックハンドはできていなかったので、楽しくなってきている。

成果の2つ目は、体全体の活性化が少しはできたと思うことである。例えばウエストは3㎝程度減った。

■2024年4月16日以降の記載は、4月から、のURLに移動。

続く