内藤 健

Ken Naitoh

教授 Professor

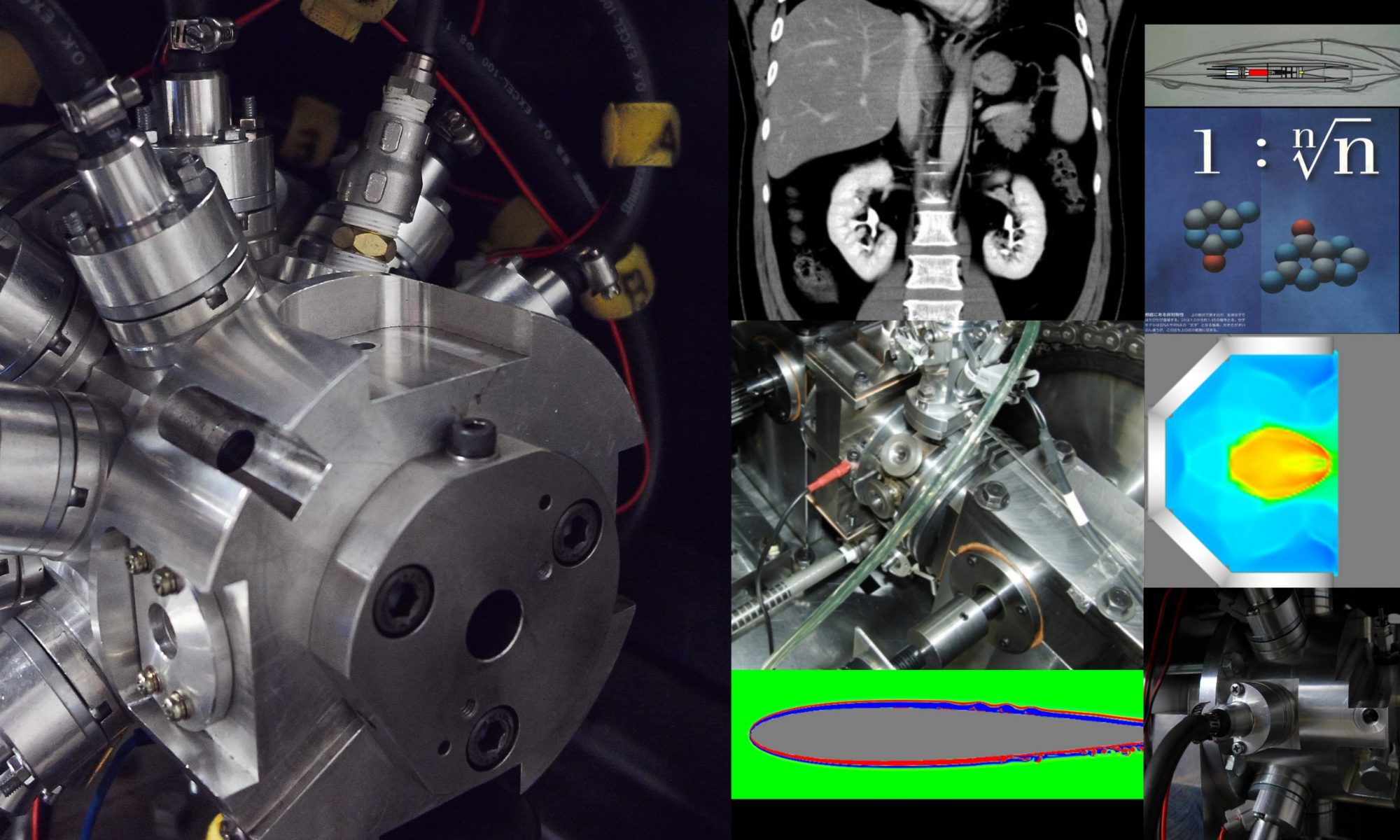

主な研究テーマ(main targets)

量子熱流体科学(Quantum statistical fluid science)

生命基礎科学(Biomedical and information science)

略歴

1987年3月:早稲田大学大学院理工学研究科修了. 1987年4月~2000年3月:日産自動車(株). 2000年4月~2005年3月:山形大学工学部 助教授. 2005年4月~2007年3月:早稲田大学理工学部機械工学科 教授. 2007年4月~:早稲田大学理工学術院 基幹理工学部 機械科学・航空学科 (2019年4月より:機械科学・航空宇宙学科) 教授

博士(工学:論文博士,1992年早稲田大学). 1988年~1989年:文部省 宇宙科学研究所(桑原邦郎研究室 受託研究員:並属).1994年:独国アーヘン工科大学空気力学研究所(RWTH Aachen, AIA)(招聘研究員:併属、短期).1995年~1997年:国際高等研究所(IIAS)複雑系研究会メンバ(並属).日本シミュレーション学会理事(2024年迄)、人工生命とロボティックス国際学会理事(2023年迄)、現在、人工生命とロボティクス国際講演会(ISAROB-ISBC-SWARM) Program Co-Chair、Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, Editor、 Journal of Artificial Life and Robotics, Editor 等も兼務

受賞(Prizes)

日本機械学会論文賞(主著者)1993. 自動車技術会論文賞(主著者)1992. 日本シミュレーション学会Best Paper Award(共著者)2020 等

メッセージ(研究力の源泉と教育方針): message

「将来、事業家として世界で活躍するために、学生時代をどのようにしたらよいか? 一流の研究者に向かうにはどうしたらよいか?」という質問が増えています。 どの方向に進むにしても、アイデアを出すことが重要になります。私も若い頃からアイデアが多く出たわけではありません。まずは、社会へのインパクトは小さいが確実な成果を出すことから始めました。それでも、特許になりうるアイデアは年に数個で、しかも、実用化に貢献できることは多くはなかった。そんなとき、「10個試して1つ成功すれば万々歳だ」と上司に言われたこともあります。私の場合は、非生命と生命の両方の分野における理論・数値解析・実験の3つの面で、40歳を超えたあたりから、毎日のようにアイデアが出るようになっています。その中には、「独創的な発明・発見と言われたもの、なりうるもの」もいくつか出てきています。特許も、基本特許になりうるものは国内外でできるだけ出すようにしてきています。

・ 環境問題に段階的・多面的に対応しながら、航空宇宙を含む多用途に適した新動力機構

・「新たな解体新書」ともいえる基礎生命医学

・創造性を有する人工知能

・量子熱流体物理学、

等の「新たな科学技術の種」を提示しています。

私の研究室の学生には、まずは、以下の事を伝えています。

アイデアを出すための6つの基本的ポイント (Six basic points for producing idea)

.

ドイツ滞在経験から得たもの (Energy and mind obtained from staying at Germany)

.

人生を完全燃焼する方法 (Methodology for enjoying life)

.

卒修論・学術論文執筆・学会発表資料作成の基本

.

私の学会発表方法の極意 (Secret for enjoying life)

.

ここで書いたことの一部は今まで、学生に毎年、話してきましたが、新コロナウイルス問題で学生に伝える機会がへっていることと、私が年を取ってきたので、もろもろ加えてここに記し、読んでもらうことにしました。研究室のメンバーが、ここを習得しないと他者に遅れをとることにもなるので早めにマスターしてくれるはずです。しかも、空いた時間で研究室では、よりハイレベルのアドバイスをすることもできるかもしれない。アイデアを出すための6つのポイントに記載したように、整理して書きだすことによって、私の頭の中に、また、「ゆとり空間」が生まれ、更なる考え方・具体的なアイデアが生まれることを確信しているからでもあります。(上記は、2020年12月までに記載しましたが、それ以降に出てきた考え方の一部は、以下の「自然に会いに行くための道具・つぶやきとささやき」に追記しています。)

■ 著書・教科書(Text books)

「生命のエンジン」 シュプリンガー・ジャパン,内藤健(2006)

「最新・未来のエンジン」 朝倉書店,内藤健ら(2019)

■ 趣味としてのカメラ

理工学術院構内の梅(中古で買ったSONY NEX7+LEICA Elmar R35-70㎜f3.5で撮影)

.

■ 自然に会いに行くための道具

1993年に新車でR32を購入し、2007年あたりまで乗り続けてきたが、メンテナンス費用・修理費が高くなり、手放さざるをえなくなった。それ以後、乗りたい車がなかなか見つからず、しかも、2011年頃から、超高効率原理のエンジンの研究に没頭するため、車無しでの生活を5年ほど続けた。断捨離である。なお、2016年頃には、原理確認が峠を越えたこともあって、現在のCPV35を中古で購入した。

なお、ハイブリッド・プラグインハイブリッド車でもエンジンを載せるわけで、 少なくとも今後の数十年間は以前としてエンジンが重要であることを見逃すことはできません。しかも、これから大きな市場になっていく広大なアフリカ等で、高価な電池だけのEV(BEV)が主になるとは考えにくく、航空機の動力源が電池だけになることは更に想像しにくい、と私は思っています。なので、100年を超えて実現できなかった大幅断熱化+低排熱化で、地上・航空用途における燃費改善を進めています。また、この新たな次元のエンジン(Fugine: Future ultimate engine)は、燃料を選ばず、水素との相性も良い、ことも重要です。各種の大きな工場や発電所で水素利用が増え、FCV(Fuel cell vehicle)が5%くらいのシェアを持つようになると、水素供給場所も多くなり、触媒と過給機付きの水素エンジン(H-Fugine)が急増する可能性も高まるでしょう。 (なお、アンモニアも水素という言葉に含めている。) また、これからの10年間に社会に出る若い学生が、「エンジンを知らずに、的確にBEVにシフトする決断をすること」は難しいとも考えています。

しかも、更に上記の新エンジン(Fugine)を発展させて、環境問題を根本的に解決し、宇宙への本格的進出を可能にする素質を有するFusine(Fusion engine: 22世紀のエンジンリアクタ、特許権利化済)も提案しています。最も重要なことは、新たな次元の独自の科学技術を提示することだと考えています。情報過多になって、その情報収集に時間が取られ過ぎれば、他者のアイデアに感化されすぎることも増え、独自のアイデアを考え、生み出す時間が減ってしまう危険があるのです。眼による情報過多が生んだと思われるカンブリア紀が生命に何をもたらし、その後、生命がどのような新たな戦略をみいだしたのかを考えてみるのもよいでしょう。カンブリア紀に登場した多様な生命とは異なる「新たな飛躍」が芽生えたのです。私達は大きな転換期にいるわけですが、「変化することが重要」なのではなく、「変化の仕方が重要」です。私の研究室が既に提示している「新たな飛躍」は、Fugine・Fusineだけでありません。それよりも大きな可能性を持っているかもしれない基礎生命医学(Onto-biology)・予知医学(Prognostic Medicine)・人工天才脳(Artifical Genius)等もあるのです。(以下の「つぶやきとささやき」に続く。)

「真に時間に耐えうるものを求めて」

■ つぶやきとささやき:

■2021年2月上旬

・ 生命進化の歴史に学ぶ1 (Recent Cambrian period I)

・ 生命進化の歴史に学ぶ2( Recent Cambrian period I I):太陽系外に行くための22世紀の新動力機構(Fusine)と新たな基礎生命医学(Onto-biology) など

■2021年2月中旬

・ やるべきことは脱炭素ではなく、気象変動対策

・ 電子情報化・化学電動化から量子・素粒子化時代へ など

■2021年2月下旬

・ 電子化・電動化の多次元時空間理論

・ BEVが普及する時期を予測する線形外挿理論 など

.■2021年3月~10月

.■2021年11月から

■2022年8月から

■2023年3月から

■2024年4月から

2025年3月から

業績紹介

担当講義

機械科学・航空実験1,2(通年:火曜3-4限)

理工学基礎実験2A 機械・航空(春夏学期:水曜3-4限)

熱力学1(春夏学期:金曜3-4限)

熱力学2(秋冬学期:火曜5限)

燃焼工学(秋冬学期:水曜3限)

熱流体科学特論(春夏学期:月曜2限)